🔍 國旅困境寫真:拆解台灣觀光的結構性挑戰

攤開交通部觀光署歷年公布的

「臺灣旅遊狀況調查」,這份調查以國人國內旅遊資料為主,解釋國人每年的國旅狀況。

從國人的每人國旅支出來看,在民國110年、疫情最嚴峻的年代有些許下滑,但直至112年,已經恢復疫情前的水準。

國人國旅總支出也在疫情後逐年升高,112年更創新高。

國人國旅總次數在疫情後顯著成長,更在112年突破兩億人次大關。

既然國人國內旅遊的總產值及旅遊人次皆未出現下滑趨勢,為何民眾普遍認為國旅正在衰退❓❓❓

前桃園市觀光旅遊局局長、開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評指出,台灣民眾本來就有休閒旅遊習慣,因此觀光人次自然不會減少。他認為,現在民眾看衰國旅,關鍵在於對國內旅遊的品質與特色不滿。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析,國人國內出遊的頻率已超過疫情前,整體情況並不如外界想像中慘淡,但「外國旅客差很多,缺了差不多30%的落差。」

疫情前一年曾有1186萬人來台觀光,但疫情後的國外旅客銳減,一年僅剩不到800萬人。

黃正聰說明,外國旅客銳減的主因在於中國與日本兩地的觀光客市場萎縮。陸客不來是影響最大的因素,另外日本旅客因近年日圓持續貶值,也降低他們出國的能力和意願。DoMo集團董事長、台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽建議,在當前陸客人數難以恢復的情況下,政府應考慮適度放寬對東南亞等國遊客的簽證限制,以吸引周邊國家人民來台觀光。

地緣政治也影響台灣觀光產業發展,李奇嶽說:「人家一天到晚看到台海在軍事演習,人家就不會來了,嚇都嚇死了。」當前台海局勢緊張,台灣不安全的國際印象也進一步打擊外國旅客的來台意願。

貨幣因素和地緣政治成為影響外國旅客來台的原因。

那麼是什麼因素影響國人對國旅的觀感呢❓

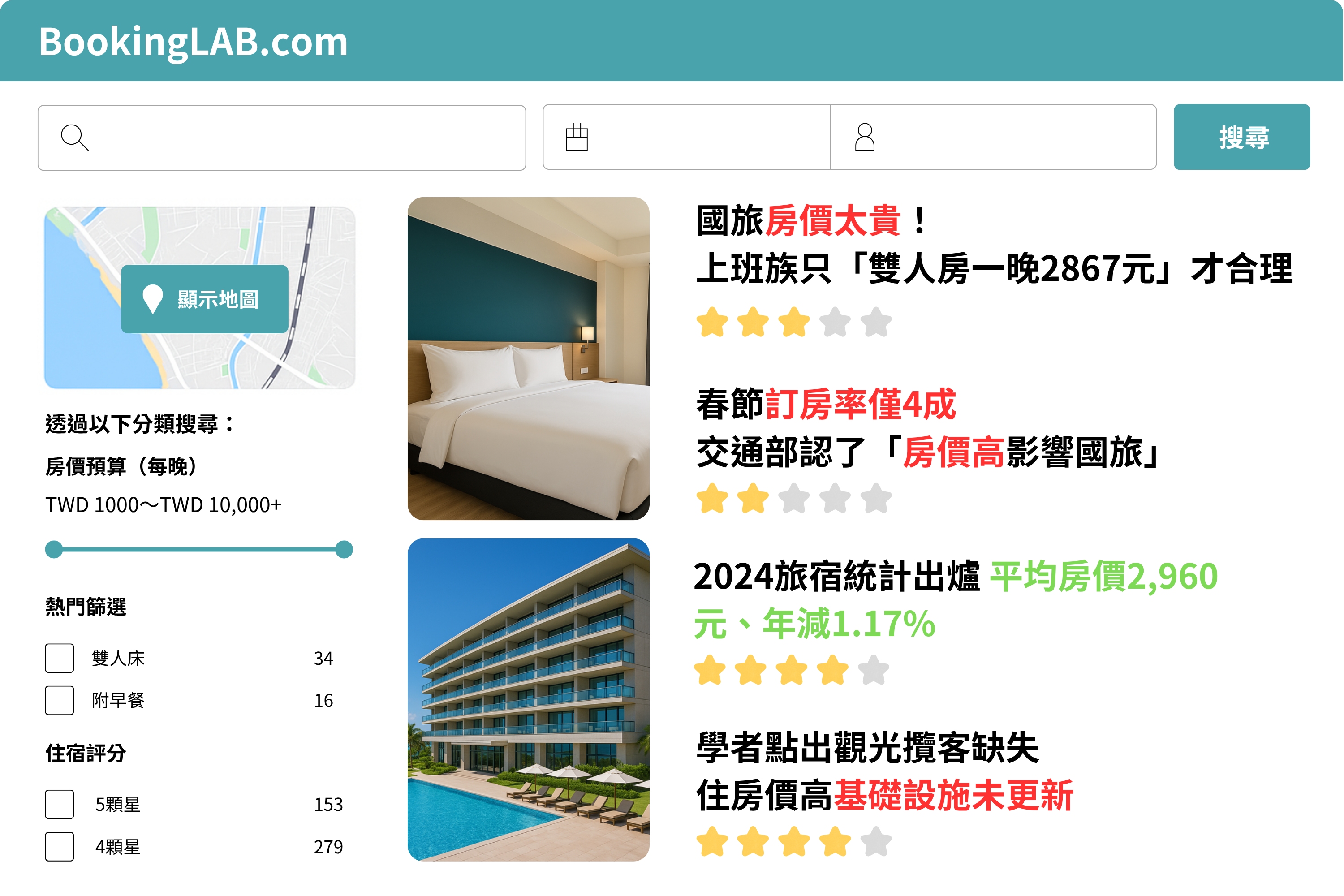

拆解113年1月至114年3月底的報導標題,可以發現有幾個類別的字詞成為新聞媒體的焦點。

其中不少詞語和旅遊當中的「住」息息相關,也是國旅議題中最常被討論的類別。

旅宿價格是報導常討論的議題,民眾普遍抱怨台灣旅宿價格高昂。

從真實數據中解析,整體而言,國旅的

平均房價在十年間有所增長。

🏨小百科

依據《發展觀光條例》定義,台灣旅宿業分為三大類別:

觀光旅館:分為國際觀光旅館與一般觀光旅館,主要對旅客提供住宿或其他相關服務,如附設餐廳、會議場所、休閒場所及商店。

旅館:指觀光旅館以外,提供以日或週的住宿、休息場所。

民宿:利用自有住宅,以在地交流為目的,提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活之住宿處所。

結合通膨與房價成長率,除了疫情期間房價漲幅大於通膨率外,其餘時間並未過分調漲。

平均房價沒有漲太兇,民眾為何覺得國旅住宿貴❓❓

「早期一個房間1200(元),我就覺得很不錯。」資深旅遊記者戚文芬感嘆,近期他在荷蘭市中心租了一個附有小廚房的房間,一晚房價只要3000多元,「這個價格在台灣你找的到嗎?我持懷疑的態度。」走跳旅遊界多年,戚文芬認為,現在台灣的旅宿價格偏高,雖然他理解旅宿業者面臨土地、人事成本等壓力,但消費者的薪資並沒有達到相對應的水準,「你這麼貴,你是把別人當一隻羊宰了就好了嗎?」

民眾對房價偏高的觀感,旅宿業者提出不同觀點。墾丁亞曼達會館董事長、中華民國民宿協會全國聯合會總會長林榮欽指出,因為景觀、地段等條件,台灣的旅宿價格差距大,從1000元一晚的房間到上萬元一晚的都有。礁溪中冠大飯店總經理林繼尊說明,房價差異反應的是旅宿負擔的成本和服務,「你說台灣(房價)貴嗎?看你的選擇,你需要什麼樣的服務。」

成本影響房價高低,即使像礁溪中冠大飯店這種中小型規模的旅館,林繼尊感嘆,其中需負擔的成本除了備品、耗材、房租、食材外,電費也是一大開銷,「一個月電費要花4、5百萬,接下來夏季電費還會更高。」

而平假日價格差距,也加深台灣民眾對「國旅貴」的印象。「平假日的(房價落差)大概會差一倍吧。」黃正聰指出,台灣的總體房價其實不算高,但由於多數民眾習慣在假日出遊,導致假日住宿需求高,即便旅宿價格再高也會有人願意住。

國立高雄大學運動健康休閒學系副教授莊淑姿觀察,台灣人旅遊注重「異國感」,當今天以同樣的成本,卻感受到異國的氣氛,大家普遍會覺得很划算。李奇嶽也表示,許多網友覺得日本很便宜,其實是一種獲得感的差異,若比較週六台灣礁溪、日本箱根兩大溫泉區的房價,箱根的房價甚至可能更高。

面對民眾將國旅與外國旅遊做比較,旅宿業者也喊冤,林榮欽舉例,墾丁、沖繩兩地的房價,淡、旺季價格同樣落差大,拿國外淡季的房價與國內旺季的價格比較,既不合理也不公平,「如果基準點是一樣的來比較,才會比較準確。」

台灣與日本的旅遊政策、市場等皆有不同發展,林繼尊指出,日本本地的旅遊內需市場相對成熟、旅宿產品多元,價格因此穩定。相較之下,台灣的內需市場規模小,使整體成本難以降低。另外,旅遊內容的差異也影響觀光業的發展,日本幅員廣大、四季分明,每個地方、季節皆各有特色,而台灣旅遊業遇到的大問題是「沒有地方去」,「玩個三天兩夜差不多,四天三夜他(旅客)可能就要想說:『我要幹嘛?』」

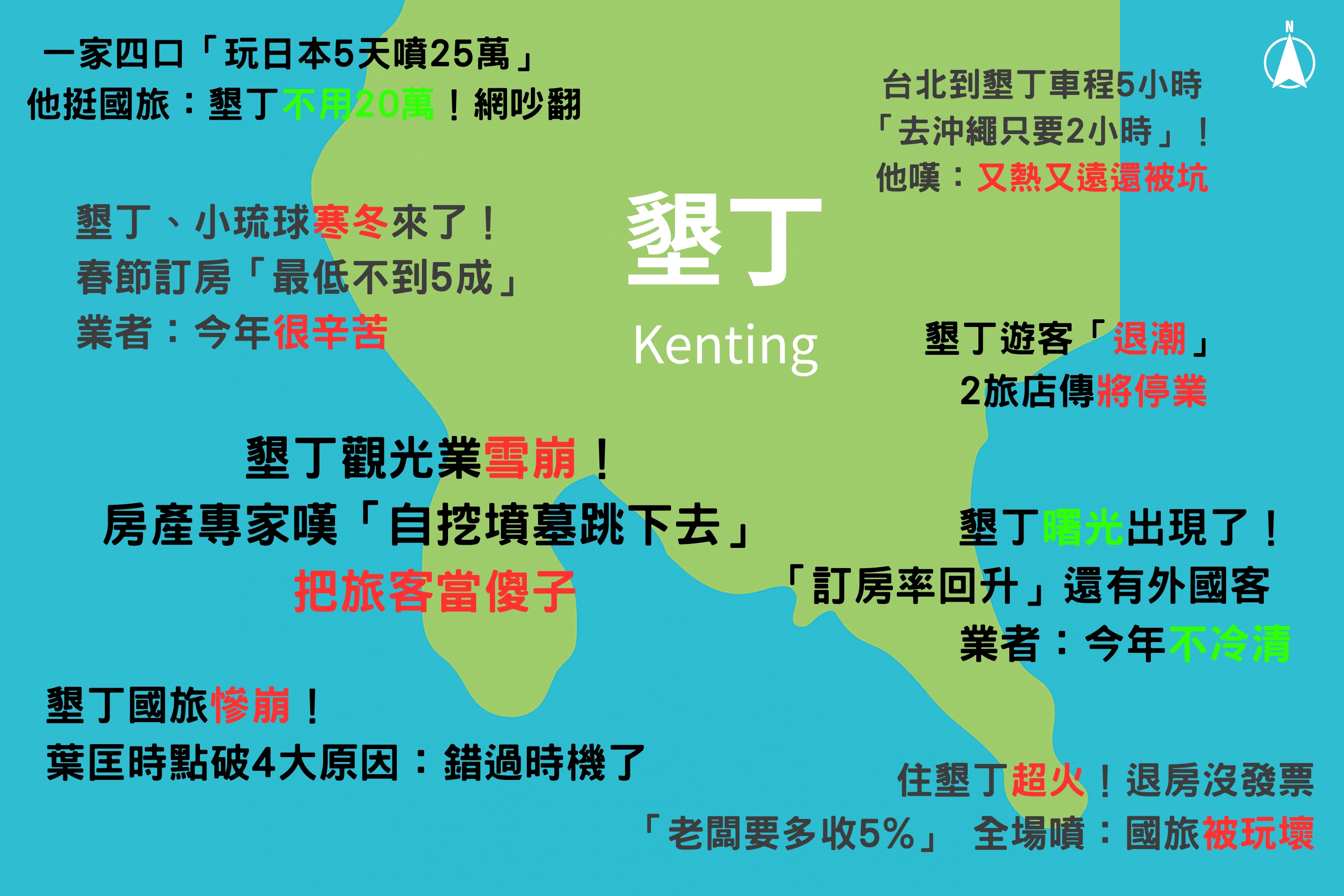

台灣很小,國人能討論的地點有限。從報導的斷詞分析中可發現,新聞最常討論民眾假期常去的墾丁、花東。

國旅太無聊❓台灣只剩墾丁、花東可以去❓

而相較於各地景點差異鮮明的日本,台灣國內景點為人詬病的缺點之一,便是重複性太高。過去在桃園市政府觀光旅遊局擔任局長的楊勝評指出,台灣發展景點的模仿性非常強,「天空步道(註)就是一個很明顯例子,全台灣到處都有天空步道。」他說。

註:天空步道含天空走廊、空中廊道、吊橋、觀景平台或類似設施。

全台截至民國108年為止,共建設超過20餘座天空步道,並以南投的9座最為密集。其中以105至107年成長速度最快,三年內共興建10座天空步道。

楊勝評感嘆,單一產業並不足以撐住整套觀光行程,「包括景點、包括住宿、包括美食、包括購物、包括很多的觀光服務,才能帶給遊客美好的回憶。」他認為,整體環境的營造,需依賴政府帶動才能完成。對此,莊淑姿建議,政府能做的便是加強建設公共設施,如洗手間、導覽、交通環境等。

然而,對於台灣具高度同質性的觀光景點,莊淑姿還有不同的觀點。「你去歐洲多走一走,看多了教堂,你就會發現教堂也都很像。」他指出,如東方國家的神社、廟宇,也都有一定的相似度。然而莊淑姿強調,若台灣各地的景點能發展出屬於自身的文化氛圍,觀光效應就有機會持續存在,景點也才有機會在時代的篩選中被保留下來。李奇嶽舉每年香火鼎盛的媽祖繞境為例,「那個勢頭只有越來越旺盛,為什麼?因為這是屬於在地的文化、在地的精神,它的根是扎在裡面的。」

台灣景點眾多,最常被討論的地方為「墾丁」。在我們搜集的1800則新聞中,有高達230則討論到墾丁。墾丁在新聞與社群媒體中的論述多為負面形象,像是「百元櫛瓜」、「1.4萬調酒」等被民眾攻擊。

談起國旅,墾丁往往成為關注焦點 👀

網路上不乏對墾丁的負面評價,如「天價滷味」、「哄抬房價」等標籤頻頻出現,大大折損了墾丁的形象。

墾丁里里長劉琴鳴在墾丁出生長大,他看過墾丁最美的海灘,和豐富的自然景觀,深感墾丁獨特的魅力難以用金錢衡量,「墾丁以前是非常好的。」他感嘆地說。對於墾丁的形象轉變,他有著深刻體會。劉琴鳴指出,特定媒體或網紅,喜愛發布具誤導性或針對性的內容,「提出批評似乎比較有話題性。」

墾丁國家公園境內有許多豐富的地形景觀,周邊的海水浴場也是民眾夏日消暑的好去處。圖/許巧昕攝

墾丁作為南台灣最大的旅遊區,擁有眾多五星級飯店、餐飲以及風景區,更曾是台灣熱門景區代表,在國內外都相當有知名度。李奇嶽說明,墾丁人潮眾多,觀光效益帶來的便是人事、店租、材料各方面的價格高漲。「你付出了高額的成本來旅行,對它(墾丁)的期待也會高。所以一旦它(墾丁)有一些做不好的,你的抱怨就會高。」

根據交通部觀光署資料,墾丁景點的旅遊人數在十年內「雪崩」式下滑,前後相差近四倍。

黃正聰看到媒體報導墾丁觀光業的「慘狀」,感到相當意外。「墾丁很多業者我都認識,我問他說:『如果遊客衰退七成,那你們這些住宿業者應該都倒光了吧?』」然而根據他的研究,墾丁旅宿業者的營收,不但沒有衰退,反倒還在十年內成長了60%。

黃正聰指出,人數衰減與當地業者實際營收之間的落差,與墾丁客群的改變有關。外國旅客與本地旅客的旅遊模式不同,外國旅客來到墾丁會到各個觀光景點遊憩,本地旅客卻可能因為「以後還有很多機會可以去」、「景點已經去過了」等理由,而選擇待在渡假村裡。「事實上墾丁作為一個觀光據點,它帶動的觀光產值其實是並沒有減少的。」他說。

林榮欽說明,雖然墾丁當地人潮有下降,但是並不像網路上說的如此誇張,「會喜歡來的他(觀光客)還是會來」他說。對於媒體喜愛關注墾丁的現象,楊勝評認為,這是墾丁轉型的大好機會,「既然這麼多人關心,如果能夠趁這個機會而有所轉型,那不是一件很棒的事情?」他說。楊勝評解釋,可以從觀光景點的整潔下手,將街景全面「潔淨化」,就能有效提升觀光環境。

除了環境整潔外,莊淑姿指出,墾丁若想要再次發展,也必須考慮生態議題。墾丁全世界唯一一座,在區域內設置夜市大街和核三廠的國家公園,如今已經被國際組織除名。莊淑姿強調,國家公園的首要任務是保護生態環境,然而墾丁在過去人流爆滿、過度飽和的情況,對當地生態和旅遊品質都有不良影響。他說:「一定需要走過去那種大眾發展旅遊的路線嗎?我認為這是一個選擇。」

而劉琴鳴認為,墾丁的旅遊景點多年來都沒有變化、設備老舊,且地方政府缺乏長期性旅遊規劃、品質再造,導致墾丁觀光的競爭力下滑,無法與花蓮、宜蘭、台東、澎湖、小琉球等不斷推陳出新的區域競爭。不過如今墾丁正在慢慢推動改革,包括改善人行空間、交通設計、加強墾丁大街管理、新增旅遊景點等,「墾丁必須改變。」他說。

政府過去針對國旅提出許多政策,其中最為人所知的就是各項針對旅遊的補助與振興優惠。

政府的補助與優惠有何幫助❓❓

中央及地方政府近年來不乏推出補助政策,然而黃正聰提醒,旅遊補助的功能是「救急」,且政策推行後,來客數應要增加。倘若吸引的旅客原來就計畫到當地旅遊,「等於是花了錢又沒有帶動新的經濟。」他說。戚文芬對補助也有所擔憂,他認為政策不能成為常態,一旦政府補助成為既定印象,恢復常態後將影響大眾對價格的感受。

莊淑姿則分享,補助對業者的確有短期性幫助,但重點卻是在創造話題性,利用政策作為宣傳吸引更多旅客。然而以長期來看,政府該做仍是精進人力培育、公共建設。身為業者的李奇嶽也呼籲,若產業依靠補助很快就會垮台,人才的能力必須提升,產業才會跟著提升,「我們已經呼籲了很久,應該由政府來帶頭,成立有關觀光的人才機構。」

製造業會不斷外移,只有服務業始終留在國內。李奇嶽強調,服務業中只有觀光業可以替台灣賺外匯,他說:「只有觀光業是有能力做到服務業貿易。」因此他認為,政府應該將眼光放遠,看見未來產業的發展。

講了這麼多......那麼國旅問題該如何解決❓❓

如今所有產業普遍缺工,人力成為各行各業皆須解決的困境。林繼尊以中冠大飯店為例,「我們要找廚師也缺工,我們找外面的工程人員也缺工。」就連平時配合的廠商,也因為缺乏人手無法前來修繕。林榮欽指出,許多旅宿業經營者過往只需負責行銷,如今卻因人力資源匱乏,身為老闆還需同時打掃房間、刷洗廁所等。但許多經營者年事已高,「老了嘛,也沒有力氣去翻床。」他說。若沒有人願意接手,已經投資的建築便成為空屋。

缺工儼然成為觀光產業必須面對的問題。過去企業到求職平台上徵才,人才便會陸續出現,現今消息就算發布,也常常收不到任何履歷。林繼尊分享,現在人事單位必須化被動為主動,邀請他人前來面試,或是調整輪班模式、開放二度就業、使用多元管道曝光消息等方式,因應大環境缺工的困境。

不只需要改善人力,黃正聰提到,台灣整體運輸機制的整合,也是一項重要工程。無論抵達郊區旅遊,還是租車後需適應台灣交通,對外國旅客來說都相當困難,「如果要能吸引外國旅客,我們的交通的接駁機制其實是非常重要的。」他說。雖然台灣政府近年嘗試推動「台灣好行」、「台灣觀巴(Taiwan

Tour Bus)」等服務,但他認為,政府仍需從基礎交通運輸系統改善,才能吸引到更多遊客。

此外,黃正聰更期盼國人的旅遊觀念能逐漸改變。他指出,台灣人是非常勤奮的民族,無論學校、企業裡都設有全勤獎,直到107年才通過「一例一休」的修法,鼓勵大家休假,但外國「休假旅遊」的風氣已經有幾十年至百年的歷史。莊淑姿說明,大眾的休閒行為可以分為「市民休閒、國內旅遊、國際旅遊」三個層次,三者環環相扣,「如果市民休閒做得好,它就很容易變成國內旅遊,甚至是國際旅遊的景點。」

黃正聰解釋,國人多多在平日休閒,能帶動產業變得健康,產業提升後才有更多力氣接待國外旅客。且平日出遊不但不容易塞車,旅遊區的狀況、旅遊品質也都較佳。他指出,許多人認為台灣沒有多少景點可以遊玩,但只要願意花時間想一想,會發現很多沒有去過的地方。「我比較捍衛國旅啦,我覺得出國的成本很高,而且整個CP值沒有國旅來很高。」他說。

「我年輕的時候就跟你們一樣,」戚文芬聊起自己過去也喜歡到日本、韓國、歐洲等地旅遊的回憶,「我喜歡出國去玩,我一點都不覺得台灣美。」

台灣山林資源豐富,1000公尺以上高山占全島面積29%。圖/許巧昕攝

然而隨著年紀增長,再次回頭注意台灣,他忍不住驚嘆台灣真是「福爾摩沙(Formosa,美麗的島嶼)」。戚文芬看見寒帶至熱帶繽紛的植物生態,刻畫出台灣山林的肌理;看見各式各樣的特有種,塑造台灣豐富的生物多樣性。他如數家珍地分享自己巧遇紫嘯鶇、台灣擦樹和諸羅樹蛙的故事,細數台灣小小的土地上究竟擁抱了多少種鳥類,更在形容台灣山水之美時,忍不住說了句粗話。他感嘆,將行程排滿、顧著吃喝玩樂,容易錯過台灣山林帶來的感動。

戚文芬衷心期盼扭轉更多人的對台灣旅遊觀點。他認為,雖然不少人喜好吸睛、能帶來流量的旅遊模式,但挖掘這片土地更具深度的模樣,看見台灣擁有的珍貴美景和自然生態,才是長久之道。

「你要關心這塊土地,你要停下來、要坐在那裡,你才會看到。」